El país suramericano puede estar a punto de un cambio real. Pero no va a terminar en un caos de guerra civil como el de Libia. Será difícil, imperfecto y mucho mejor que lo que los venezolanos han tenido que aguantar.

Diciembre de 2025

Read in English here.

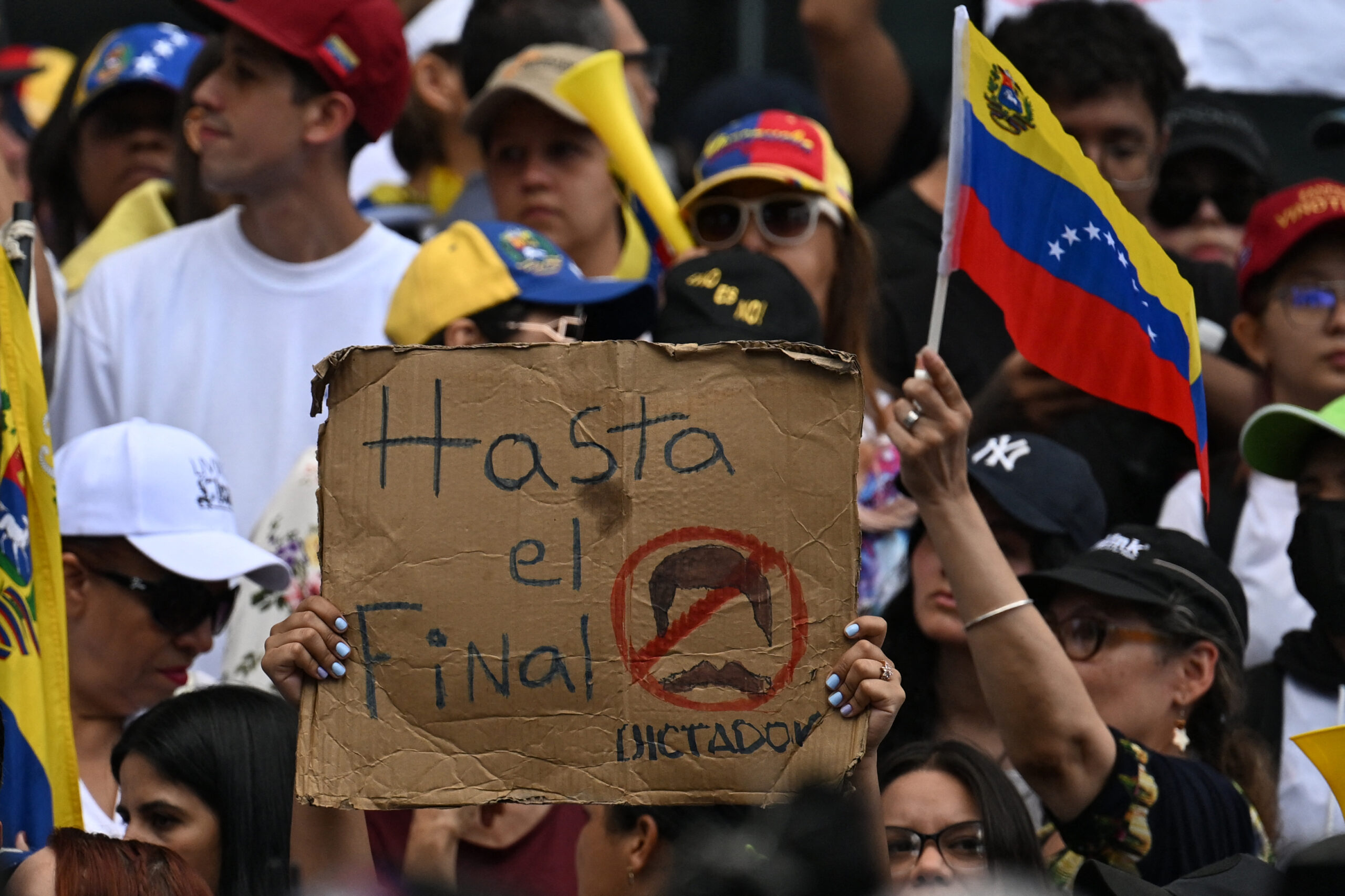

A medida que se acumulan activos militares de EE. UU. en el Caribe y se intensifica la presión diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro, dos visiones diametralmente distintas del futuro de Venezuela dominan las discusiones de política. La primera imagina una transición democrática sin sobresaltos: Maduro se hace a un lado, Edmundo González asume la presidencia que ganó en julio de 2024, y Venezuela vuelve a integrarse a la comunidad de naciones democráticas. La segunda invoca el fantasma de Libia: un Estado colapsado y fracturado por la guerra civil, con facciones armadas compitiendo por el territorio y hundiendo al país en un caos peor que la estabilidad autocrática.

Ambos escenarios son perezosos desde el punto de vista analítico. El primero ignora la profunda degradación institucional que ha provocado el chavismo. El segundo importa una analogía que no sobrevive un escrutinio cercano. Entender cómo se vería realmente una transición venezolana —y prepararse en consecuencia— exige ir más allá de estos marcos convenientes y mirar las condiciones específicas que pueden moldear una Venezuela pos-Maduro.

Por qué Venezuela no es Libia

La analogía con Libia se ha vuelto un atajo retórico para quienes advierten contra un cambio de régimen, pero en el fondo malinterpreta el contexto venezolano. La caída de Libia en un conflicto civil prolongado siguió al colapso de un régimen altamente personalista que había vaciado las instituciones nacionales y concentrado el poder coercitivo en redes de seguridad leales. En una sociedad con divisiones regionales, tribales y locales significativas, eso dejó sin una estructura estatal creíble y unificada capaz de gestionar la transición. Cuando el coronel Muammar Gaddafi cayó en 2011, milicias basadas en ciudades, regiones, tribus e ideologías, con bases territoriales propias compitieron por llenar el vacío y por capturar recursos del Estado, afianzando un orden fragmentado y violento.

Venezuela no comparte ninguna de estas características. El país no tiene fracturas étnicas o religiosas que puedan sustentar facciones armadas rivales. No hay separatismo regional, ni una división sectaria, ni una estructura tribal que se traduzca en una posible fragmentación militar. La sociedad venezolana es notablemente homogénea precisamente en las dimensiones que llevaron a la desintegración de Libia. Las fuerzas armadas del país, pese a toda su corrupción y politización, siguen siendo una institución nacional y jerárquica, no un mosaico de milicias regionales. El deseo de cambio lo sostiene una mayoría decisiva que se extiende por todo el territorio, pues Edmundo González ganó las elecciones de julio de 2024 en todos los estados del país y en el 90 por ciento de los 335 municipios.

Pero quizá, y esto es lo más importante, la guerra civil libia requirió múltiples coaliciones armadas comparables entre sí en capacidad coercitiva. La Venezuela de hoy solo tiene una fuente de poder coercitivo abrumador: el estamento militar y de seguridad, que hasta hoy se mantiene leal al régimen de Maduro. El poder de la oposición proviene por completo de su legitimidad democrática y del respaldo popular —no tiene milicias, ni una insurgencia armada, ni bastiones territoriales. El equilibrio de fuerzas es extremadamente asimétrico: de un lado hay votos; del otro, armas. Esta configuración puede producir —y ha producido— represión, pero no puede producir una guerra civil en ningún sentido significativo.

Por todas estas razones, el escenario libio —a menudo invocado por analistas y reiteradamente amenazado por el régimen de Maduro— es muy poco probable como desenlace de una transición en Venezuela. Esos mismos factores que hacen improbable un escenario de “una Libia en el Caribe”, sin embargo, también dificultan que los militares rompan con el régimen. Esa ruptura es precisamente lo que un marco de justicia transicional bien diseñado debería buscar inducir.

Incentivos para romper con el régimen

La lógica estratégica de una amnistía diferenciada —que ofrece una ventana estrecha de salvoconducto hacia un exilio protegido para quienes sean culpables de los crímenes más graves, a la vez que extiende una amplia amnistía interna a una gama más amplia de operadores del régimen— cumple un propósito crucial más allá de facilitar deserciones individuales. Crea condiciones bajo las cuales las fuerzas armadas, como institución unificada, pueden habilitar la transición.

Pensemos en la alternativa: si los oficiales militares creen que cualquier transición significa enjuiciar a todos los participantes del régimen —desde los peores violadores de derechos humanos hasta los oficiales de bajo rango que obedecieron órdenes y aprovecharon sus cargos para beneficio personal—, entonces el incentivo de todos será sostener la supervivencia del régimen. Ante un riesgo existencial, los militares seguirán cerrando filas alrededor del régimen como única esperanza de sobrevivir. La coalición entre los altos mandos políticos y los militares se mantendrá unida porque el destino de todos dependerá de que continúe el statu quo.

Una amnistía diferenciada rompería esa lógica. Los oficiales cuya conducta esté por debajo de un umbral claramente definido de responsabilidad penal pueden esperar, racionalmente, permanecer en el país con sus carreras, pensiones y familias intactas, siempre y cuando ayuden —y no obstaculicen— la transición. A los líderes del régimen cuyos delitos superen ese umbral —los responsables de crímenes de lesa humanidad— se les podría ofrecer una única oportunidad, cuidadosamente delimitada, de salir hacia un exilio resguardado por sólidas garantías internacionales. Para la inmensa mayoría de los oficiales, esto introduce un nuevo cálculo: pueden empezar a ver que sus intereses divergen de los de las figuras más comprometidas del régimen. Pueden imaginar un futuro en una Venezuela de pos-transición, no como criminales perseguidos sino como participantes en la reconstrucción del país. Esa visión les permitirá acomodar el cambio en lugar de resistirlo y, crucialmente, les permitirá hacerlo como institución.

Aquí es donde la división del trabajo entre actores internacionales y domésticos se vuelve esencial. La oposición no puede garantizar de manera creíble un exilio seguro para quienes queden fuera del alcance de la amnistía. Ese papel corresponde a socios internacionales con capacidad de ofrecer salvoconducto hacia un exilio protegido. Los países dispuestos a acoger a esas personas —bajo condiciones que les impidan socavar el nuevo orden democrático, pero que las protejan de una mayor rendición de cuentas— deben garantizar la logística de la salida y la credibilidad del arreglo.

Pero la amnistía más amplia —que abarque la corrupción, la manipulación electoral y la complicidad cotidiana que implica sostener un régimen autoritario— tiene que venir de los propios venezolanos, sobre todo del legítimo presidente electo Edmundo González y de la líder opositora María Corina Machado. Esta oferta debe ser pública, detallada e inequívoca. No puede esperar al momento de la transición; hay que ponerla sobre la mesa ya, mientras la gente de adentro del régimen todavía está sopesando sus opciones. Este compromiso se hace cumplir por sí mismo, porque el nuevo gobierno necesitará el beneplácito y la cooperación de los oficiales militares, burócratas y operadores políticos cubiertos por el acuerdo de amnistía. Eso permitirá que funcionarios militares y civiles hagan cálculos de futuro sobre su lugar en una Venezuela de pos-transición, y actúen en consecuencia desde hoy.

El escenario de la turbulencia

Incluso si la transición tiene éxito —si Maduro y otros cabecillas del régimen comprometidos se van, los militares se repliegan y González asume la presidencia—, es muy poco probable que Venezuela se convierta de la noche a la mañana en una democracia tranquila. La evaluación honesta es que el desenlace más probable de una transición está en algún punto entre Libia y la Utopía: llamémoslo el “escenario de la turbulencia”.

Veinticinco años de chavismo han comprometido de manera fundamental el panorama de seguridad del país. Mucho antes de la crisis actual, el régimen cultivó un denso ecosistema de actores armados no estatales como herramientas de control y de generación de ingresos. Grupos guerrilleros colombianos — el ELN y disidencias de las FARC — operan abiertamente en territorio venezolano, con el conocimiento del régimen y, a menudo, con su colaboración. También los colectivos, bandas carcelarias, y mafias mineras controlan porciones significativas del territorio. El Cártel de los Soles —la red de narcotráfico que involucra a altos oficiales militares— ha penetrado a fondo a las fuerzas armadas y a otras instituciones del Estado.

Una transición democrática no disolverá automáticamente estas estructuras. Algunos grupos —sobre todo aquellos cuyo poder depende del padrinazgo del régimen, del acceso a rentas controladas por el Estado o de la impunidad por crímenes pasados— verán la democratización como una amenaza directa. Otros pueden temer, con razón, que un nuevo gobierno democrático coopere con socios internacionales para desmantelar sus operaciones. Comandantes individuales, operadores de nivel medio y remanentes del aparato de seguridad del chavismo pueden quedar por fuera de los arreglos de transición —incapaces o poco dispuestos a aceptar el exilio, excluidos de la amnistía o rechazando la perspectiva de un gobierno democrático al que se oponen por razones ideológicas. Estas personas pueden replegarse hacia zonas remotas e intentar montar una resistencia insurgente contra el nuevo gobierno.

Este escenario de turbulencia no equivaldrá a la fragmentación apocalíptica que sufrió Libia, pero tampoco será una restauración sencilla de la democracia liberal. Más bien se parecerá a lo que Venezuela y buena parte de América Latina han visto en las últimas décadas: un gobierno democrático enfrentando desafíos armados persistentes de actores no estatales (sean ideólogos o criminales) que aprovechan debilidades institucionales y una capacidad estatal limitada para resistir la consolidación de un orden político constitucional y democrático.

Aprender de la propia historia de Venezuela — y de la región

Venezuela ya ha enfrentado este desafío. En la década de 1960, la joven democracia se enfrentó a una insurgencia guerrillera de extrema izquierda respaldada por la Cuba de Fidel Castro. Las fuerzas armadas y el gobierno democráticamente electo del partido de centroizquierda Acción Democrática encontraron un terreno común a pesar de sus conflictos de larga data, y la insurgencia fue contenida gradualmente mediante una mezcla de presión militar, apertura política y desmovilización negociada. El período democrático de cuarenta años de Venezuela —con todos sus defectos— surgió de ese comienzo turbulento.

La región también ha aprendido duras lecciones sobre contrainsurgencia y construcción del Estado. A pesar de las consecuencias negativas de intentar erradicar los cultivos de coca desde el aire, el Plan Colombia también demostró que una cooperación internacional sostenida para fortalecer la capacidad del Estado puede reducir drásticamente la capacidad operativa de los grupos armados. Una Venezuela democrática podría, por primera vez en años, acceder al tipo de asistencia en seguridad, cooperación de inteligencia y apoyo institucional que el chavismo cerró. Ese apoyo, adaptado a la situación particular de Venezuela (no es un centro de producción de drogas, sino más bien una ruta de envío), y centrado en consolidar la gobernanza democrática mediante un Estado capaz de contener la insurgencia, brindaría un apoyo robusto al nuevo gobierno democrático.

Y, sobre todo, cualquier insurgencia después de la transición carecería de las bases políticas y sociales que sostienen a los movimientos guerrilleros desestabilizadores. Las FARC de Colombia, en sus inicios, se apoyaron en agravios reales sobre la desigual propiedad de la tierra y la exclusión política; la resistencia del Viet Minh y luego del Viet Cong se alimentó del nacionalismo y del sentimiento anticolonial, además de una ideología comunista con respaldo popular; incontables otras insurgencias se nutrieron de una exclusión real o percibida del poder político. ¿Cuál sería la bandera de una insurgencia chavista pos-transición? ¿Volver a un régimen que destruyó la economía, empujó a ocho millones de ciudadanos al exilio, y perdió una elección presidencial por cuarenta puntos, en todo el territorio de Venezuela? Esos movimientos pueden causar violencia, pero les costaría reclamar legitimidad y reclutar en amplios segmentos de la sociedad. Sin duda podrían plantear problemas de seguridad, pero al carecer de una alternativa creíble para gobernar, sería poco probable que se convirtieran en una amenaza existencial.

El caso de la imperfección

La comparación relevante para orientar las decisiones ahora no es la que contrapone temores de guerra civil con esperanzas de una democracia tocquevilliana de la noche a la mañana. La disyuntiva, más bien, es entre una transición democrática real pero turbulenta y el statu quo de la autocracia, colapso económico, emigración masiva, y la continuación del sufrimiento general. Con ese criterio, incluso una transición imperfecta supondrá una mejora enorme.

Un gobierno democrático en Caracas —incluso uno que deba lidiar con guerra de guerrillas y redes criminales enquistadas— podrá impulsar reformas económicas, acceder a financiamiento internacional y comenzar a reconstruir instituciones destruidas. Podrá crear condiciones para que millones de venezolanos en el exterior empiecen a regresar al país y participen en la reconstrucción. Podrá buscar verdad y justicia en nombre de las víctimas de crímenes de lesa humanidad — mediante procesos legales legítimos, y no con violencia revolucionaria—. Y podrá darle a los venezolanos lo que les ha faltado por lo menos durante una década: un gobierno que deriva su autoridad del consentimiento de los gobernados.

El miedo a la inestabilidad después de la transición no debería ser un argumento contra la transición. Una democracia defectuosa que combate la insurgencia y el crimen organizado no sería el peor desenlace. El peor desenlace sería la perpetuación de una dictadura brutal que destruyó a una nación otrora próspera y que entrega sus recursos y su posición geoestratégica a criminales organizados y a los peores actores internacionales. La posibilidad real de resistencia al gobierno democrático debería ser un argumento para prepararse y gestionar la transición con inteligencia. Lograr la transición y minimizar la resistencia requerirá una combinación de presión externa y “vías de salida” diferenciadas, con garantías internas y externas. Este enfoque matizado de amnistía, que puede influir hoy en los cálculos de los miembros del régimen, no es una concesión moral a la impunidad, sino un camino para lograr y consolidar el retorno a la democracia.

El camino de Venezuela va entre Libia y la Utopía. Reconocer esa realidad —y planificar para esa ruta intermedia, desordenada y dura, pero infinitamente mejor— es esencial para la oposición, para Estados Unidos y para la comunidad internacional. El objetivo no es una transición perfecta, sino una exitosa. Si los venezolanos logran asegurar un gobierno elegido por ellos para emprender la difícil pero posible tarea de la reconstrucción, eso sería un logro suficiente.![]()

José Ramón Morales-Arilla es profesor de investigación en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Recibió su doctorado (PhD) en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

Copyright © 2025 National Endowment for Democracy

Image credit: Federico PARRA / AFP via Getty Images

|

FURTHER READING |

||

Will Maduro’s Autocratic Allies Desert Him? |

How Venezuela Became a Gangster StateNicolás Maduro is a mafia boss, not a president, and the Venezuelan government is now a criminal enterprise with the power of a state. It poses a threat to democracies everywhere. |

Venezuela’s Lost YearA year ago Nicolás Maduro stole Venezuela’s election and entrenched his power by jailing and killing those who opposed him. But the world’s democracies don’t need to sit on the sidelines. Here is how they can raise the costs for Maduro. |