Nicolás Maduro ha sido removido, pero la dictadura que él encabezó permanece. Si este período de tutela estadounidense se prolonga demasiado, será una receta para el desastre para Venezuela como para Estados Unidos.

Enero de 2026

Read in English here.

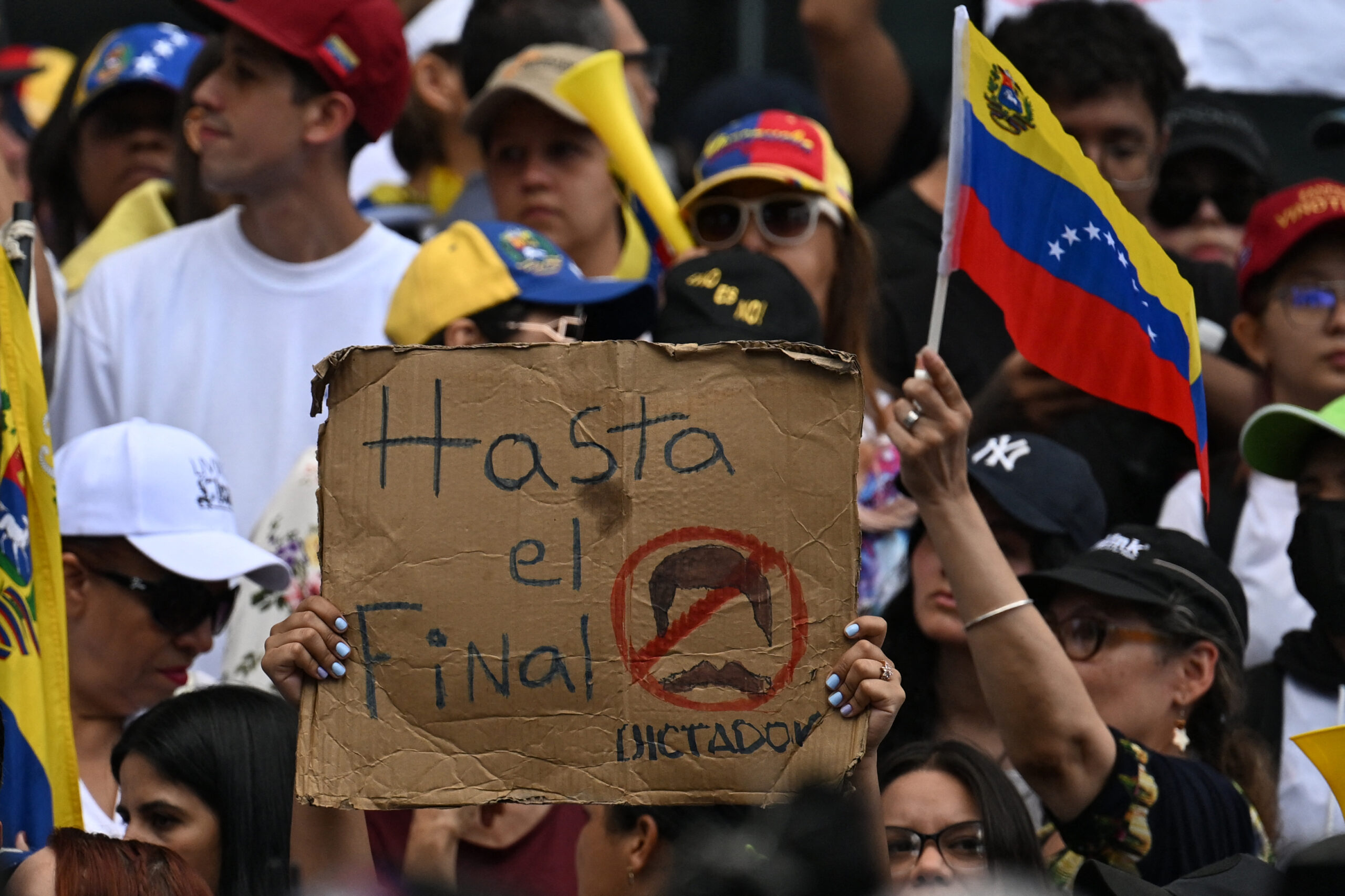

El momento político actual de Venezuela es una paradoja de tutela: una ruptura parcial con el autoritarismo que no se ha traducido en control democrático. La remoción de Nicolás Maduro marca el fin de un largo y asfixiante ciclo autocrático centrado en un solo gobernante. Sin embargo, la forma en que se produjo esa ruptura—mediante intervención externa y en coordinación con remanentes del viejo régimen—ha generado un panorama político que es, a la vez, post-Maduro y todavía antidemocrático. La liberación ha comenzado, pero sigue siendo parcial, disputada e insuficiente para restituir el autogobierno venezolano.

El régimen del chavismo o del “socialismo bolivariano” no ha sido destruido, sino apenas decapitado: se le quitó la cabeza, mientras el cuerpo permanece en gran medida intacto. La operación militar de EE. UU. se llevó al dictador, pero no desmanteló la dictadura. Más bien, pareciera que las fuerzas democráticas podrían quedar marginadas en medio de un enfoque estrecho en la estabilidad, la necesidad estratégica y la reconstrucción económica (en especial, la reanimación de la industria petrolera). La “solución” que parece estar gestándose y contar con el respaldo del poder coercitivo es el ejercicio de una tutela estadounidense sobre Venezuela, que buscará imponer el influjo de un ocupante, que se justificará con apelaciones al pragmatismo y que relegará la democracia a un segundo plano.

La situación es fluida, y algunos de los planteamientos que hago pueden verse superados por los acontecimientos. La estrategia democrática, sin embargo, no puede darse el lujo de esperar certezas. En momentos de ruptura y posibilidad, lo mejor que puede hacer el análisis político es señalar principios que deben defenderse y límites que deben respetarse antes de que sea demasiado tarde.

En las primeras horas del 3 de enero de 2026, Venezuela entró en uno de los momentos más decisivos e inquietantes de su historia. Personal militar y de orden público de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, y los extrajo del territorio venezolano. Los trasladaron en avión a un buque de guerra y luego los trasladaron a la ciudad de Nueva York, para que allí enfrentaran juicio por los cargos consignados en una acusación formal. La operación fue impecable en su ejecución, bajo la lógica de la Responsabilidad de Proteger—entendida en el derecho internacional público como una justificación excepcional para actuar con el fin de poner término a un régimen criminal a gran escala. Encontró cierta resistencia desesperada (55 tropas cubanas y venezolanas murieron tratando de defender a los Maduro), pero ninguna efectiva. Y se desarrolló con una precisión que dejó pocas dudas sobre la incapacidad militar del Estado venezolano. Cualquiera que fuese el poder coercitivo que el régimen alegaba tener puertas adentro, resultó incapaz de disuadir—o siquiera disputar de manera significativa—una intervención externa decisiva. No hubo caos.

En sí misma, la remoción de Maduro podría haber parecido el largamente esperado colapso de una de las autocracias más atrincheradas del hemisferio occidental. Sin embargo, desde sus primeras horas, la resaca política de la operación complicó—de hecho, distorsionó—cualquier relato lineal de liberación democrática.

Tras la extracción de Maduro, la secuencia de hechos fue la siguiente:

El presidente Donald Trump dijo a la prensa, en televisión en vivo, que Estados Unidos “administraría” Venezuela y elogió públicamente a la presidenta encargada (antes vicepresidenta) Delcy Rodríguez—con quien el secretario de Estado Marco Rubio había hablado por teléfono—como una interlocutora pragmática y cooperativa que estaría “dispuesta a hacer lo que creemos necesario para hacer a Venezuela grande otra vez”. Prácticamente la impuso—una veterana funcionaria chavista y, al menos nominalmente, la número dos del régimen—como el rostro del cambio. Al mismo tiempo, trató con desdén a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y laureada con el Premio Nobel de la Paz.

Este contraste no fue ni incidental ni meramente retórico. Machado no solo es la líder indiscutida de la oposición democrática venezolana; es la figura política que concita el apoyo popular más amplio y consistente dentro del país. Aunque Maduro le prohibió postularse y una colega ganó en su lugar, ella encarna el mandato democrático expresado en las elecciones del 28 de julio de 2024, cuyo resultado Maduro desconoció. La postura inicial de Trump produjo así una llamativa inversión de la legitimidad democrática: los “remanentes del régimen” autocrático fueron elevados a la condición de socios de gobierno, mientras el liderazgo democrático legítimo fue relegado a los márgenes.

Las implicaciones morales y políticas de esta inversión, si se mantiene, son profundas. El ascenso de Rodríguez descansa en la premisa cínica de que su familiaridad con el sector petrolero y su presunta capacidad para ejercer control sobre el aparato estatal fracturado de Venezuela bastan para justificar entregarle el poder. Este razonamiento confunde la conveniencia gerencial con la legitimidad política. El conocimiento del negocio petrolero (Rodríguez fue ministra de Petróleo), o incluso la capacidad de imponer orden, no puede justificar dejar por fuera a los venezolanos—y a la oposición legítima—de la liberación y la democratización. La eficiencia administrativa no puede sustituir a la soberanía.

Poco después de que el presidente Trump respaldara su liderazgo, Rodríguez (quien había pasado a ser vicepresidenta en 2018 por designación de Maduro, como se acostumbra en Venezuela) declaró públicamente que Nicolás Maduro había sido “secuestrado”, exigió su “liberación inmediata” e insistió en que seguía siendo el único presidente legítimo de Venezuela.

Trump, en su rueda de prensa inicial, ya había dicho que Rodríguez “en realidad no tiene opción” respecto a cooperar con los planes de EE. UU. Ahora, un día después, lanzó una amenaza explícita, advirtiendo que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro.” Fue franco sobre la lógica coercitiva detrás del nuevo arreglo: la autoridad para gobernar no fluiría de la soberanía popular ni de un consenso constitucional, sino de la imposición externa respaldada por amenazas de castigo.

Rodríguez respondió entonces en un tono que contrastó de manera llamativa con su desafiante discurso de “secuestro” de apenas un día antes, escribiendo en inglés en Instagram: “Invitamos al gobierno de EE. UU. a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco del derecho internacional, para fortalecer una convivencia comunitaria duradera”.

El 6 de enero, Trump escribió en redes sociales que las “Autoridades Interinas” en Venezuela entregarían entre treinta y cincuenta millones de barriles de petróleo sancionado por EE. UU. para ser vendidos a precios de mercado, con ingresos que Trump administraría para beneficiar al pueblo de Venezuela y al de Estados Unidos. La República Popular China había sido el mayor comprador del petróleo venezolano, que hoy se bombea a un volumen de alrededor de una cuarta parte de lo que era antes de que Hugo Chávez llegara al poder en 1998 y comenzara a vaciar PDVSA (la petrolera estatal) para financiar sus planes de “socialismo bolivariano” y otorgar cargos fantasmas a sus seguidores políticos, pero eso va a cambiar.

Las cuatro exigencias de Estados Unidos que, según se informó, Trump le planteó a Rodríguez son: 1) dejar de permitir los flujos de droga a través del territorio venezolano; 2) expulsar a todos los agentes de potencias hostiles como Cuba e Irán; 3) cesar la venta de petróleo sancionado a los adversarios de EE. UU.; y 4) eventualmente celebrar elecciones libres y estar dispuesta a apartarse según sus resultados.

Vale la pena detenerse a notar que, en medio de todo esto, el máximo tribunal de Venezuela emitió una decisión escrita autorizando a Rodríguez a convertirse en presidenta encargada. Este gesto de continuidad institucional amerita escrutinio. El propio Tribunal es un órgano plenamente subordinado de la dictadura, despojado desde hace tiempo de independencia y reutilizado como instrumento de control político. Rodríguez, además, es no una vicepresidenta legítima de la República, sino una supuesta funcionaria designada por un gobernante ilegítimo que robó los resultados de las elecciones de 2024 y, con ello, secuestró la soberanía popular. No ejerce una autoridad arraigada en un mandato constitucional o en un consentimiento democrático genuino; es la designada de un sistema autocrático que hace años separó la legalidad de la legitimidad.

Estos primeros acontecimientos dejaron claro el carácter del momento pos-Maduro en Venezuela. Lo que comenzó no fue una transición democrática liderada por venezolanos, apoyada por socios internacionales, sino un orden interino supervisado desde el exterior—una forma de tutela—ejercida en coordinación con elementos del viejo aparato autoritario, y justificada en primer término por el suministro de petróleo y la seguridad regional. Las fuerzas democráticas no fueron incorporadas a la toma de decisiones ni reconocidas como contrapartes políticas legítimas.

Esta realidad plantea a la oposición democrática venezolana un dilema histórico. La remoción de Maduro puede marcar la apertura de una vía hacia la liberación democrática, pero por ahora esa apertura es apenas parcial y está sujeta a gestión externa. Corre el riesgo de conducir no a la democracia, sino a una forma nueva y más cínica de autocratización en la que los autócratas se mantienen aferrados actuando como administradores de intereses económicos y estratégicos ajenos.

A la élite chavista ya no se le permitirá que China, Cuba, Rusia, Hezbolá y su patrocinador Irán, o los carteles de la droga, utilicen a Venezuela y a su Estado como un nodo. Pero ¿permitirán los chavistas, suponiendo que se mantengan dentro de las líneas rojas del gobierno de Trump, la libre competencia democrática por el poder? Ese es el último punto en la lista de exigencias de EE. UU. (según lo transmitieron a la prensa “funcionarios estadounidenses” anónimos), pero no trae un plazo perentorio, y a la oposición se le mantiene a distancia. Maduro se fue, pero ¿será desmantelado el régimen corrupto que lo sostuvo?

Hacia lo desconocido

El momento actual de Venezuela no encaja en el modelo de transición democrática que se volvió familiar con la tercera ola. No es ni un pacto negociado entre incumbentes autoritarios y retadores democráticos, ni una alternancia electoral limpia, ni una ruptura revolucionaria. Es, más bien, una coyuntura singular producida por la intersección de un atrincheramiento autocrático extremo, la intervención externa, el colapso institucional y el desplazamiento—más que el empoderamiento—de la iniciativa democrática.

Lo que Venezuela está viviendo no es un orden de posliberación, sino una liberación parcial. Maduro ha sido removido, pero el régimen no ha sido derrotado. Esta ruptura incompleta sostiene la expectativa de una liberación ulterior—que todavía podría dar lugar a una inauguración democrática y, eventualmente, a la consolidación, si y solo si el aparato autoritario en su conjunto es desmantelado.

Por más de una década, Venezuela evolucionó de un autoritarismo competitivo hacia una autocracia cerrada y resistente. Esta evolución no fue accidental. Fue impulsada por estrategias deliberadas de vaciamiento institucional, una gobernanza mafiosa y represión selectiva. Las instituciones formales se preservaron, pero se les dio otro uso. Los tribunales se convirtieron en herramientas para imponer disciplina política. Las autoridades electorales no respaldaron la competencia, sino la exclusión. La administración pública impuso dependencia en lugar de neutralidad. El derecho no desapareció; se convirtió en un arma.

Con el tiempo, el régimen consolidó lo que solo puede describirse como un Estado mafioso. Las economías ilícitas, el crimen organizado y el poder político se fusionaron en un solo sistema de protección mutua. Las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia y los cuerpos judiciales se integraron en redes de extracción de rentas y control coercitivo. Esta fusión altera de manera fundamental la lógica de la transición. El desafío ya no se limita a reabrir la competencia política, sino que se extiende a desmantelar sistemas enquistados de coerción e ilegalidad sin precipitar un colapso mayor.

La represión en Venezuela adquirió un carácter estructural. La detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y la persecución selectiva dejaron de ser respuestas excepcionales a la crisis y pasaron a ser instrumentos rutinarios de gobierno. El miedo se institucionalizó. La confianza social se erosionó.

Las expectativas políticas cayeron. Estas dinámicas produjeron no solo apatía política, sino estrategias adaptativas de supervivencia que complican la tarea de movilizarse por la democracia para aprovechar la decapitación del régimen autoritario.

Antes de su elevación a presidenta de facto, Rodríguez, de 56 años, a lo largo de su carrera como apparátchik chavista supervisó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales y el Sistema de Defensa Territorial. Todos estos organismos han sido señalados por la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas como perpetradores de violaciones de derechos humanos. Desde hace años, Rodríguez está bajo sanciones impuestas por Canadá, la Unión Europea, México y Estados Unidos por su papel central en los excesos del régimen de “socialismo bolivariano” fundado por Hugo Chávez y, desde su muerte en 2013, conducido por su sucesor designado, Nicolás Maduro.

La presencia de redes criminales y terroristas transnacionales complica aún más el panorama. Bajo Maduro, la soberanía no se ejerció como responsabilidad pública, sino que se transó como un activo. Hezbolá, así como grupos guerrilleros de izquierda de Colombia, se incrustaron en Venezuela con el apoyo del Estado chavista, trayendo flujos de dinero ilícito y economías criminales transfronterizas. Isla Margarita pasó de ser un atractivo turístico a convertirse en un centro del narcotráfico y una base para Hezbolá. Los grupos armados privados son potenciales jugadores con poder de veto. Si se les deja tranquilos, podrían sabotear cualquier transición que consideren una amenaza a sus intereses, sea cual sea el arreglo político formal.

Las alianzas externas agravaron estas dinámicas internas. Potencias autoritarias aportaron ayuda en seguridad e inteligencia, cobertura diplomática y asistencia financiera. Venezuela pasó a integrarse en un ecosistema autoritario más amplio, resistente a las normas democráticas. Cualquier transición debe, por tanto, navegar no solo la resistencia interna, sino también un entorno geopolítico disputado en el que la democracia ya no es la aspiración por defecto.

La incorporación de una tutela externa a esta configuración ya compleja produce algo cualitativamente nuevo. Venezuela ya no es simplemente una autocracia atrincherada enfrentada a un desafío democrático. Es una autocracia atrincherada parcialmente desplazada por un poder extranjero, sin que las fuerzas democráticas controlen el proceso. No se trata de mera incertidumbre sobre los resultados. Es un estado de cosas apenas imaginado por las teorías existentes sobre transición democrática.

En el núcleo de esta dificultad está la naturaleza del Estado del que una transición estaría alejándose. La teoría clásica de las transiciones presupone Estados que, aunque autoritarios, conservan cierto grado de coherencia institucional y un monopolio funcional de la coerción. Venezuela no cumple ese umbral. El Estado mafioso no es solo autoritario; está fragmentado en lo organizacional, criminalizado en lo económico y vaciado en lo normativo. La autoridad está dispersa entre actores formales e informales cuyos intereses no se alinean únicamente con la supervivencia política, sino con la preservación de rentas ilícitas y de la impunidad.

Esta distinción importa. En contextos así, el colapso del régimen no genera automáticamente una apertura democrática. Genera un vacío. Y la política, como la naturaleza, aborrece el vacío. Grupos y personas movidos no por ideas, sino por supervivencia, lucro y poder, se esforzarán por llenarlo. La presencia de tutela externa en ese vacío no resuelve el problema; solo lo reconfigura. El poder no se reconstruye en clave liberal-democrática; simplemente se desplaza.

Lo que está ocurriendo en Venezuela no es—o al menos no todavía—una transición del autoritarismo a la democracia. En este punto, es una disputa por quién impondrá su predominio en el posautoritario vacío. Las fuerzas democráticas entran a esta disputa con desventajas estructurales. Carecen de palanca coercitiva o de control de recursos. Están comprometidas con normas que sus adversarios no comparten. Imponer tutela, en lugar de nivelar el terreno, corre el riesgo de fijar esas asimetrías contrarias a la democracia. Esta no es una situación que los venezolanos quieran, y Estados Unidos tampoco debería quererla: los cambios que Washington busca—sacar a actores estatales y no estatales malignos, e introducir las enormes inversiones necesarias para reactivar la industria petrolera vital—solo pueden volverse duraderos y seguros si se cuenta con el consentimiento libre del pueblo venezolano. Aquí la democracia no es un lujo; es una necesidad.

¿Puede ayudar la teoría democrática? Carece de un relato robusto sobre transiciones desde Estados mafiosos bajo supervisión externa. Ni la reconstrucción posconflicto ni los marcos clásicos de democratización aplican plenamente. Lo que emerge, en cambio, es una condición híbrida en la que la soberanía se fragmenta, la legalidad no se restablece y la iniciativa democrática sigue siendo contingente. Esto es “lo desconocido”.

Reconocer la transición como desconocida tiene implicaciones prácticas. Advierte contra la audacia institucional y la impaciencia política. Cuando la autocracia ha alcanzado este nivel de atrincheramiento, la tarea democrática principal no es reinventar, sino reconstruir—autoridad, legalidad y un mínimo de confianza. La prudencia, en este contexto, no es timidez. Es una exigencia impuesta por la realidad.

Los pilares estratégicos de la oposición democrática

Bajo condiciones de liberación parcial y supervisión externa, el papel de la oposición democrática venezolana se vuelve decisivo. La oposición debe enfrentar un proceso que se presenta como estabilizador y temporal, pero que excluye la participación democrática y amenaza con afianzar una nueva forma de dominación. El objetivo democrático no es meramente la remoción de un dictador, sino la derrota de la dictadura. Los retos principales son empujar el desmantelamiento de la dictadura y crear, lo más pronto posible, las condiciones políticas e institucionales que favorezcan la restauración de la democracia.

Es crucial desmontar el aparato autoritario que sostuvo a Maduro—su control de la coerción, de las instituciones, de los recursos y de la impunidad. No se puede confiar en ese aparato, y su permanencia amenazará con convertir las elecciones en gestos procedimentales más que en actos de soberanía. No se puede permitir que la apertura hacia una transición se derrumbe en una continuidad administrada, agujereada por remanentes chavistas corruptos.

Quienes apoyan la democracia deberían optar por un compromiso condicionado, no por el retiro ni por la aquiescencia. El método consiste en interactuar con quienes detentan el poder, preservando al mismo tiempo la voz democrática, la autoría política y la capacidad de imponer límites.

Cinco pilares estratégicos sostendrán esta postura.

El primer pilar es la Constitución de 1999. Importa restaurar el Estado de derecho. La Constitución es el único marco legítimo capaz de anclar la autoridad durante un período de liberación parcial. Restablece la legalidad tras una arbitrariedad prolongada, pone límites al poder y provee la base normativa de la soberanía popular. Ninguna transición puede reclamar legitimidad democrática si el orden constitucional se trata como opcional o se aplica de manera selectiva. La Constitución vincula a todos los actores—internos y externos por igual—y sirve simultáneamente como marco de la soberanía popular y como fundamento de la soberanía nacional y territorial.

El segundo pilar es la soberanía popular expresada mediante elecciones. La legitimidad democrática emana del pueblo, no de la competencia gerencial ni de la conveniencia geopolítica. Esto exige, o bien respetar los resultados de las elecciones de 2024 (en cuyo caso Edmundo González debe juramentarse como presidente) o convocar nuevas elecciones generales para llenar la presidencia, la Asamblea Nacional y las gobernaciones. Postergar indefinidamente un voto libre con el argumento de mantener la estabilidad es rendirse a la lógica autoritaria y, además, es autodestructivo, pues una estabilidad duradera nunca puede brotar de una situación así. Sin elecciones libres y limpias, la tutela nunca terminará; solo podrá administrarse.

El tercer pilar es un cronograma definido. El cierre de la tutela no debe alejarse como el horizonte ante un viajero siempre esperanzado pero engañado. En cambio, debe mantenerse a la vista un desenlace democrático de la historia. Las elecciones generales deberían celebrarse en un año o menos. Hoy hay alrededor de ocho millones de venezolanos que se han ido al exterior para escapar de la dictadura chavista que ha mal gobernado al país por décadas. Esto dará a quienes quieran regresar (presumiblemente la mayoría) meses para volver a casa y participar en la organización y movilización política democrática dentro de Venezuela. “Fijar una fecha cierta” anclará expectativas, disciplinará a las autoridades interinas y establecerá la instalación de un gobierno democrático como un punto final visible y exigible, no como una promesa diferida.

El cuarto pilar es la plena reivindicación de los derechos humanos. Ninguna transición democrática puede avanzar mientras las violaciones sistemáticas sigan sin atenderse. Liberar a los presos políticos, detener la persecución y restaurar las libertades civiles y políticas básicas no son añadidos humanitarios; son claves para la reconstrucción democrática. La presencia sostenida de mecanismos internacionales de derechos humanos, órganos de monitoreo y organizaciones multilaterales es indispensable—no como sustitutos de la soberanía, sino como garantías contra recaídas, represalias e impunidad durante un período de fragilidad institucional.

El quinto pilar se refiere a la soberanía territorial y la seguridad. Ningún orden democrático puede inaugurarse sin un control efectivo del territorio y de la coerción. Venezuela debe desmantelar las redes criminales y terroristas que florecieron bajo la dictadura y expulsar a las potencias autoritarias extranjeras que operan dentro de sus fronteras. La soberanía no puede invocarse selectivamente para excluir a los ciudadanos de la toma de decisiones mientras se acomoda a actores ilícitos y a ejecutores externos. La autoridad democrática no puede reconstruirse sobre una coerción fragmentada o privatizada.

Pero operar bajo tutela impone costos estratégicos acumulativos a los movimientos de oposición democrática—costos que rara vez se ven al principio, pero que se profundizan con el tiempo. El efecto más inmediato es el desplazamiento de la iniciativa política. Cuando las decisiones medulares se toman fuera del ámbito nacional, los actores internos quedan empujados a roles reactivos. La política se convierte en una secuencia de respuestas a demandas externas, en lugar de un proceso de autoría. Esta erosión de la capacidad de fijar agenda no solo debilita el liderazgo; normaliza gradualmente la exclusión como condición de la vida política.

Si la tutela persiste, esta pérdida de iniciativa se verá agravada por una distorsión más sutil: la reordenación de incentivos dentro de la propia oposición. La proximidad al poder externo amenazará con desplazar la legitimidad interna como fuente de relevancia política. El acceso al poder extranjero sustituirá el mandato popular doméstico. Hacer de intermediario de ese poder reemplazará el representar a los venezolanos. El liderazgo se volverá transaccional, la rendición de cuentas se adelgazará y la función representativa de la oposición se erosionará. Tales dinámicas no prepararán el terreno para la consolidación democrática. Por el contrario, producirán élites e instituciones dependientes, cuya autoridad no estará arraigada, sino prestada.

El tiempo apremia. La tutela acorta los horizontes políticos mientras posterga decisiones democráticas. Se pueden invocar preocupaciones urgentes de estabilidad para justificar demoras, pero “mejor no meneemos el avispero” puede convertirse en un argumento permanente contra las elecciones. Cada postergación recalibrará las expectativas a la baja. Cada excepción sentará un precedente. Rara vez se niega la democracia de forma frontal; se difiere de manera incremental, hasta que el diferimiento mismo se vuelve la norma. Lo que al principio se impuso como supervisión temporal empezará a sumar un modo alternativo de gobernanza—uno que quizá gobierne con eficiencia (aunque está por verse), pero sin el consentimiento que le dé un fundamento firme.

Estas dinámicas amenazan con ser particularmente corrosivas en sociedades que salen de un autoritarismo prolongado. Tras años de represión, exilio y fragmentación organizativa, las fuerzas democráticas deben arreglárselas con recursos mermados y lazos sociales debilitados. La tutela puede agravar estas vulnerabilidades al incentivar acomodamientos individuales en lugar de reconstrucción colectiva. El pluralismo político puede dar paso a una toma de decisiones informada por poco más que un círculo estrecho de interlocutores aceptables, mientras fuerzas democráticas más amplias quedan fuera de la escena.

Por esta razón, la estrategia de la oposición democrática bajo tutela debe priorizar la preservación del tiempo democrático y del sentido constitucional. La interlocución con el poder tutelar nunca puede sustituir la interlocución con la sociedad. Tampoco debería diluir la capacidad de la oposición de expresar disenso, exigir rendición de cuentas y sostener expectativas populares de que la democracia, en efecto, viene en camino. El objetivo no es gobernar bajo supervisión, sino atravesar el período de supervisión sin ceder los principios que hacen posible el autogobierno.

Este marco también aclara la distinción entre oposición leal y oposición disidente. La madurez democrática no consiste ni en apoyar incondicionalmente cualquier proceso que se diga posautoritario, ni en rechazar de manera refleja toda forma de interlocución. Consiste en cooperación condicionada: apoyo cuando se respetan el orden constitucional, los plazos electorales y las garantías de derechos humanos; resistencia no violenta cuando no. Esta postura no es obstruccionista. Es preservadora. Busca mantener la inauguración democrática a la vista en un contexto que, de otro modo, amenaza con empujarla indefinidamente fuera de alcance.

El futuro de la agencia democrática

El momento actual de Venezuela obliga a reconsiderar algunos de los supuestos más asentados de la tercera ola de democratización. La teoría clásica de la transición asumía que los actores internos impulsarían mayormente las aperturas democráticas, que la influencia externa sería de apoyo y no central, y que la remoción de un autócrata tendería—por imperfectamente que fuera—a ampliar el espacio para la soberanía popular. Ninguno de esos supuestos encaja cómodamente en el caso venezolano: el país se salió del “mapa” habitual de la democratización.

La tentación, en tales circunstancias, es normalizar la tutela como correctivo necesario—argumentar que, dada la profundidad del deterioro institucional y el carácter mafioso del Estado, el control externo es la única vía realista hacia la estabilización. Sin embargo, esa lógica, si no se controla, corre el riesgo de convertir los medios en fines. La tutela justificada como temporal puede volverse permanente. La sustitución justificada como pragmática puede volverse excluyente. La democracia postergada en nombre del realismo puede ser reemplazada silenciosamente por un orden administrado que sea estable, funcional y, en esencia, posdemocrático.

Esto plantea un dilema normativo más amplio. Si la democracia se reduce a un resultado que debe entregarse, en lugar de una práctica que debe ejercerse, su contenido se vuelve negociable. Las elecciones se vuelven opcionales. La soberanía se vuelve condicional. La iniciativa democrática se vuelve residual. En ese punto, la democracia deja de funcionar como límite al poder y se convierte en una etiqueta pegada a arreglos de gobernanza que actores externos consideran aceptables.

El caso venezolano también invita a reflexionar sobre la relación cambiante entre democracia y poder en el sistema internacional. En el apogeo de la tercera ola, las transiciones democráticas solían enmarcarse como expresiones de un impulso histórico. Hoy, cada vez más, se tratan como problemas de gestión. Este giro refleja no solo cambios en la política global, sino una inquietud más profunda ante la incertidumbre democrática. Donde antes la democracia simbolizaba resolución, ahora aparece como riesgo.

La tutela emerge en este contexto como respuesta al miedo—miedo a la inestabilidad, a la migración, a la disrupción económica, al desbordamiento geopolítico. Pero el miedo es un mal arquitecto del orden democrático. Cuando las transiciones se diseñan principalmente para minimizar costos externos, en lugar de restaurar la legitimidad interna, pueden lograr calma en el corto plazo, pero al precio de inducir fragilidad a más largo plazo. En otras palabras, si se quiere “estabilidad estable” y no “estabilidad solo mientras el poder tutelar está mirando”, hay que introducir el principio del consentimiento democrático.

En este telón de fondo, la insistencia en límites—constitucionales, temporales y políticos—cobra un significado renovado. Los límites no son obstáculos para la eficacia; son salvaguardas contra la erosión silenciosa del sentido democrático. Aseguran que la tutela, si existe, siga siendo un puente y no un obstáculo.

Por eso el tiempo y la soberanía popular importan tanto en el caso venezolano. No son principios abstractos. Son los únicos límites disponibles frente a un proceso que, de otro modo, carece de frenos internos. El tiempo funciona no como demora, sino como resguardo—contra la normalización, contra la habituación, contra la erosión de las expectativas democráticas. Las elecciones no son un fetiche procedimental, sino el único mecanismo mediante el cual la tutela puede terminar de manera definitiva.

La distinción entre oposición leal y disidente adquiere aquí particular relevancia. La madurez democrática no consiste en gratitud por la liberación, sino en vigilancia sobre sus términos. La cooperación condicionada no es traición; la aquiescencia incondicional sí. La tarea del liderazgo democrático es preservar la iniciativa democrática bajo condiciones diseñadas para disolverla.

Venezuela se convierte así en algo más que un caso nacional. Se convierte en una prueba de estrés para la democracia en una era de autocracias resistentes y geopolítica asertiva. Pregunta si las democracias están dispuestas a aceptar resultados quizá eficientes pero seguramente ilegítimos, posiblemente ordenados pero ciertamente excluyentes, y temporalmente estables pero políticamente huecos. Pregunta si se espera que los actores democráticos estén agradecidos por la liberación incluso cuando viene al precio del autogobierno.

Cómo se respondan estas preguntas afectará no solo el futuro de Venezuela, sino la credibilidad de la democracia como proyecto global. Si la democracia puede suspenderse cada vez que resulta inconveniente o la soberanía desplazarse cada vez que complica la estrategia, entonces el lenguaje del compromiso democrático se derrumba en puro ruido—“sonido y furia”, que no significan nada.

Venezuela se convertiría entonces en una plantilla de mal agüero: quitar al dictador pero mantener su maquinaria, administrar el país, postergar elecciones y llamar al resultado “estabilidad”. Esa plantilla viajaría—porque parece eficiente, porque tienta, porque reduce el costo para el poder o los poderes que intervienen. Pero también sembraría las semillas de la próxima crisis.

Una tutela sin reloj, sin elecciones y sin la oposición democrática no producirá una inauguración democrática, y menos aún una consolidación democrática, porque deja intacto el régimen autoritario bajo una fachada pos-Maduro. Producirá dependencia, resentimiento y una política de humillación. Esto—déjenme decirlo otra vez—no va a resultar una receta para la estabilidad.

Por tanto, la única salida defendible debe ser explícita y exigible: si la prudencia dicta un interinato de supervisión, que su duración sea lo más corta posible, con una fecha de cierre clara. Que ese cronograma sea público, no secreto. Y abrazar elecciones libres y competitivas, celebradas sin demoras indebidas, para que los venezolanos puedan volver a ser autores de su propio orden político. La democracia constitucional es el mejor y más seguro camino hacia la estabilidad y la recuperación nacionales. Venezuela debe ser colocada en ese camino más temprano que tarde. Sin el punto final del consentimiento democrático hecho real en las urnas, la tutela se convertirá en un mero eufemismo para el gobierno de los fuertes.![]()

Juan Miguel Matheus es un político venezolano en el exilio. Es Bowden Fellow en el Centro Bech-Loughlin de la Primera Enmienda de la Universidad de Texas en Austin. Su trabajo se centra en la erosión democrática, la resiliencia autoritaria y las transiciones constitucionales en América Latina.

Copyright © 2026 National Endowment for Democracy

Image credit: XNY/Star Max/GC Images

|

FURTHER READING |

||

How Maduro Stole Venezuela’s VoteJavier Corrales and Dorothy Kronick |

How Venezuela Became a Gangster StateNicolás Maduro is a mafia boss, not a president, and the Venezuelan government is now a criminal enterprise with the power of a state. It poses a threat to democracies everywhere. |

Venezuela’s Lost YearA year ago Nicolás Maduro stole Venezuela’s election and entrenched his power by jailing and killing those who opposed him. But the world’s democracies don’t need to sit on the sidelines. Here is how they can raise the costs for Maduro. |